2025年04月18日

R7.4.15 ネクスト仏生山様にて「失敗しない!生前贈与の方法セミナー」を開催いたしました!

皆様こんにちは。北野税理士事務所の北野です。

令和7年4月15日、ネクスト仏生山様にて「失敗しない!生前贈与の方法セミナー」を開催いたしました。

4月9日にネクスト舟岡様にて開催したセミナーと同じ内容のセミナーです。

【内容】

自分の財産を家族に引き継ぐ方法には、大きく分けて「相続」と「生前贈与」があります。

生きているうちに財産を引き継ぐ生前贈与は、仕方によって贈与税や相続税の課税対策になるなど注意点もあります。

そこで今回は、

・贈与税の計算方法

・メリット、デメリット

・令和6年度から変更になった贈与税制度

について事例を交えながらご説明いたしました。

ご参加いただいた方からは

・知らない情報が得られてよかった。

・知っておきたい内容だったので聞くことができてよかった。

・参考になり参加してよかった。

・法律が変わるので、定期的に開催してほしい!

などたくさんのご感想をいただきました。

お越しくださった皆様、ありがとうございました!

限られた時間でお伝えするので、もっと詳しく知りたい、個別で話をしたいというお声もいただきました。

北野税理士事務所では毎月無料の相談会を開催しております。

相続税に詳しい税理士の他、司法書士の先生にもご相談いただけます。

相談は予約制です。

ぜひこちらよりご予約ください!

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

令和7年4月15日、ネクスト仏生山様にて「失敗しない!生前贈与の方法セミナー」を開催いたしました。

4月9日にネクスト舟岡様にて開催したセミナーと同じ内容のセミナーです。

【内容】

自分の財産を家族に引き継ぐ方法には、大きく分けて「相続」と「生前贈与」があります。

生きているうちに財産を引き継ぐ生前贈与は、仕方によって贈与税や相続税の課税対策になるなど注意点もあります。

そこで今回は、

・贈与税の計算方法

・メリット、デメリット

・令和6年度から変更になった贈与税制度

について事例を交えながらご説明いたしました。

ご参加いただいた方からは

・知らない情報が得られてよかった。

・知っておきたい内容だったので聞くことができてよかった。

・参考になり参加してよかった。

・法律が変わるので、定期的に開催してほしい!

などたくさんのご感想をいただきました。

お越しくださった皆様、ありがとうございました!

限られた時間でお伝えするので、もっと詳しく知りたい、個別で話をしたいというお声もいただきました。

北野税理士事務所では毎月無料の相談会を開催しております。

相続税に詳しい税理士の他、司法書士の先生にもご相談いただけます。

相談は予約制です。

ぜひこちらよりご予約ください!

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

2025年04月10日

R7.4.9 ネクスト舟岡様にて「失敗しない!生前贈与の方法セミナー」を開催いたしました!

皆様こんにちは。北野税理士事務所の北野です。

令和7年4月9日、ネクスト舟岡様にて「失敗しない!生前贈与の方法セミナー」を開催いたしました。

自分の財産を家族に引き継ぐ方法には、大きく分けて「相続」と「生前贈与」があります。

生きているうちに財産を引き継ぐ生前贈与は、仕方によって贈与税や相続税の課税対策になるなど注意点もあります。

そこで今回は、

・贈与税の計算方法

・メリット、デメリット

・令和6年度から変更になった贈与税制度

について事例を交えながらご説明いたしました。

参加者の方からは

・とても楽しく分かりやすかったです。資料も分かりやすく親切でした。

・とてもためになるお話だった。法律が変更する度に開催してほしい。

・大変勉強になりました。

などたくさんのご感想をいただきました。

ネクスト様では、昨年もセミナーを開催しており、前回に引き続きご参加いただいたリピーターの方もいらっしゃいました。

今回初参加の方からも、次回も参加したいとのお声をいただきとても嬉しく思います。

お越しくださった皆様、ありがとうございました!

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

令和7年4月9日、ネクスト舟岡様にて「失敗しない!生前贈与の方法セミナー」を開催いたしました。

自分の財産を家族に引き継ぐ方法には、大きく分けて「相続」と「生前贈与」があります。

生きているうちに財産を引き継ぐ生前贈与は、仕方によって贈与税や相続税の課税対策になるなど注意点もあります。

そこで今回は、

・贈与税の計算方法

・メリット、デメリット

・令和6年度から変更になった贈与税制度

について事例を交えながらご説明いたしました。

参加者の方からは

・とても楽しく分かりやすかったです。資料も分かりやすく親切でした。

・とてもためになるお話だった。法律が変更する度に開催してほしい。

・大変勉強になりました。

などたくさんのご感想をいただきました。

ネクスト様では、昨年もセミナーを開催しており、前回に引き続きご参加いただいたリピーターの方もいらっしゃいました。

今回初参加の方からも、次回も参加したいとのお声をいただきとても嬉しく思います。

お越しくださった皆様、ありがとうございました!

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

2025年04月10日

R7.4.9 企業が知っておくべき!カスタマーハラスメントの実態と対策

皆様こんにちは。

北野税理士事務所の北野です。

2025年4月1日より、東京都や群馬県、北海道などでカスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例が施行され話題になっています。

今回は、カスタマーハラスメントの実態と対策についての話題です。

近年、悪質なクレームなど顧客や取引先による迷惑行為(カスタマーハラスメント)が社会的問題になっています。

厚生労働省の調査では、この相談件数が増加傾向にあり、他のハラスメントより高い割合で報告されています。

これを受け、業界団体が実態に基づいた対応方針を策定する支援事業が進められています。

1.カスタマーハラスメントとは

カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先からのクレームや言動が社会通念上不適切であり、労働者の就業環境に悪影響を及ぼす行為を指します。

厚生労働省が令和4年2月に公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。

ここでの「顧客等」には、実際の利用者だけでなく、潜在的な顧客も含まれます。また、要求の妥当性が欠けている場合、その手段や態様がどのようなものであっても社会通念上不適切とみなされる可能性が高くなります。そして、たとえ要求が妥当であっても、その実現手段が悪質である場合には、同様に不適切とされます。

2.カスタマーハラスメントの判断基準とは

カスタマーハラスメントの判断基準は、企業ごとに異なる実情や顧客対応の姿勢によって変わるため、統一的な基準を設けることが重要です。まずは、顧客の主張や要求に正当な理由があるかを確認します。商品に瑕疵がある場合に謝罪や返金に応じることは妥当ですが、過失がないにもかかわらず不合理な要求があればハラスメントと見なされる可能性があります。

さらに、社会通念に照らした際に、言動の表現や回数、態様が相当な範囲を超えているかを判断することも重要です。例えば、長時間のクレームや暴力的・侮辱的な言動はカスタマーハラスメントに該当し得ます。また、対応後も繰り返し要求を続ける行為や、悪質な手段が伴う場合にも、ハラスメントと判断される場合があります。

企業は、従業員の就業環境を守るため、基準を明確にし、現場での共有を徹底することが求められます。また、被害が生じた際には従業員の相談に応じ、必要に応じて配置転換などの対応を行うことも大切です。

3.カスタマーハラスメント行為の実態と対応方法

スーパーマーケット業界の調査結果によると、「継続的で執拗な言動」が最も多く報告されており、その割合は84.9%にのぼります。次いで、「威圧的な言動」(75.3%)や「精神的な攻撃」(65.8%)といった行為の報告が多いのが特徴です。

■カスタマーハラスメントに該当すると判断した事業の内容(複数回答)

これらの行為への対応については、業界団体や労働組合が協力し、具体的な対策を検討してきました。以下に対応例を抜粋します。

●継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動

・店舗や電話において繰り返される問合せ、不合理な要求に対しては・・・

↓

連絡先を確実に確認し、不合理な問合せが2回きたら注意し、3回目には対応できない旨を伝えます。それでも繰り返される場合、社内で共有して会話の内容等を記録し、対応窓口を一本化して管理職が対応を引き継ぎ、顧客等に迷惑であること、今後の連絡をやめてもらうことを伝えます。その後、繰り返された場合には、威力業務妨害罪を視野に入れ、警察へ通報することも検討します。

●威圧的な言動

・怒鳴る、大声で責めるなどの行為に対しては・・・

↓

威圧的な言動をする顧客等は、気持ちが高ぶっている可能性があります。「それは、私に対して言っていますか。」といった問いかけや、「そのように怒鳴られると怖いです。」など、自身の気持ちを率直に伝えることで、従業員も一人の人間であることを認識してもらう、そして冷静になってもらうことが考えられます。

●正当な理由のない過度な要求

・顧客等からの製品の交換や金銭の要求に対しては・・・

↓

その理由を十分確認した上で対応を判断します。もし理由が正当でなければ、毅然と対応しましょう。仮に製品やサービス提供者の不備が原因であった場合でも、非が認められる範囲に限定して謝罪するにとどめ、それ以上の対応はしないようにします。一度でも過度な要求に対応してしまうと、「あの時は○○をしてくれた。」と言われ、その後も当該顧客等の要求を断りにくくなってしまう可能性があります。

4.具体的なカスタマーハラスメント対策

厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に沿って、企業の取組事例を紹介します。

①事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発

カスタマーハラスメント対策の第一歩として、企業のトップが基本方針を掲げ、企業としての基本姿勢を明確にし、従業員や顧客等へ周知します。

[企業事例]

・「会社はカスタマーハラスメントから従業員を守ります!」というトップメッセージを「お客様対応マニュアル」等の社内マニュアルに掲載。

・自社のカスタマーハラスメントへの対応方針を社外向けに公開。

②従業員(被害者)のための相談対応体制の整備

従業員が顧客等とトラブルに発展した際の相談先(相談対応者)や報告方法について、あらかじめ決めておきます。また、カスタマーハラスメントに関して自社のどの部門がどのような役割を担当するかの整備も必要です。

[企業事例]

・カスタマーハラスメントの被害を受けた際の相談フローを整備。

・顧客等とのトラブルについての報告方法を決める。

・レジ周りに通知ボタンを設置し、これを押すことで、管理者へ通知できるシステムの導入を検討。

③対応方法、手順の策定

普段からカスタマーハラスメントの行為者への対応の方法や手順を定め、社内の基準を周知しておくことで、トラブル発生時にも慌てずに対応できます。

[企業事例]

・既存のお客様対応マニュアルにカスタマーハラスメントの要素を追加して活用。

・過去のトラブル事例は収集、整理しておき、類似する事例が発生した際は参考にして対応する。

④社内対応ルールの従業員等への教育・研修

カスタマーハラスメントについて社内で決めたルール等については従業員等(派遣社員やアルバイト含む)へ教育・研修を行いましょう。

[企業事例]

・社外向けの基本方針については、社内マニュアルに掲載して社内周知し、その内容についてeラーニングを行って従業員の理解促進を行い、対象者全員の実施完了を待ってから公表。

・社内マニュアルは社内のイントラネットに保存し、いつでも確認できるようにしている。

⑤事実関係の正確な確認と事案への対応

顧客等からのクレームが正当なものか、悪質なものかを即座に判断することは難しいことが多々あります。その場合は、顧客等の主張・意見を傾聴し、事実確認をした上で判断することが重要です。

[企業事例]

・正当なクレームをカスタマーハラスメントと誤って判断しないように、その最終判断は店長(不在の際は副店長)が実施するようにしている。

・当該顧客等とのやり取りを録音し、事実確認に使用するようにしている。

⑥従業員への配慮の措置

顧客等とのトラブルが発生した際は、カスタマーハラスメントに該当する/しないにかかわらず、従業員への配慮の措置を行うことが重要です。具体的には、トラブル発生直後に当該顧客等と従業員を引き離すといった「従業員の安全を確保」し、被害を受けた従業員に対する「精神面の配慮」をすることが望まれます。

[企業事例]

・従業員が明らかなカスタマーハラスメント行為(暴行、身体接触、暴言等)を受けていることが確認された場合は、安全確保のため、速やかに当該従業員を顧客等から引き離し、管理職が対応を代わる。

・被害を受けた従業員については、社内の健康サポートセンターと連携し、適切なアフターケアを実施できるように体制を整えている。

⑦再発防止のための取組

過去に発生した事案と同様のカスタマーハラスメントの発生を防止するため、発生した事例については対策・防止策を検討・実施し、記録を残して今後の対策に役立てることが望まれます。

[企業事例]

・現場から本社への社内報告の中で警察顧問(警察OB)にもクレーム対応例を共有しながら、どう対応した方がよいか、どういったことを調べた方がよいかなどのアドバイスを受けている。

■参考資料

【厚生労働省】

・業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)

・ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

北野税理士事務所の北野です。

2025年4月1日より、東京都や群馬県、北海道などでカスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例が施行され話題になっています。

今回は、カスタマーハラスメントの実態と対策についての話題です。

近年、悪質なクレームなど顧客や取引先による迷惑行為(カスタマーハラスメント)が社会的問題になっています。

厚生労働省の調査では、この相談件数が増加傾向にあり、他のハラスメントより高い割合で報告されています。

これを受け、業界団体が実態に基づいた対応方針を策定する支援事業が進められています。

1.カスタマーハラスメントとは

カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先からのクレームや言動が社会通念上不適切であり、労働者の就業環境に悪影響を及ぼす行為を指します。

厚生労働省が令和4年2月に公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。

ここでの「顧客等」には、実際の利用者だけでなく、潜在的な顧客も含まれます。また、要求の妥当性が欠けている場合、その手段や態様がどのようなものであっても社会通念上不適切とみなされる可能性が高くなります。そして、たとえ要求が妥当であっても、その実現手段が悪質である場合には、同様に不適切とされます。

2.カスタマーハラスメントの判断基準とは

カスタマーハラスメントの判断基準は、企業ごとに異なる実情や顧客対応の姿勢によって変わるため、統一的な基準を設けることが重要です。まずは、顧客の主張や要求に正当な理由があるかを確認します。商品に瑕疵がある場合に謝罪や返金に応じることは妥当ですが、過失がないにもかかわらず不合理な要求があればハラスメントと見なされる可能性があります。

さらに、社会通念に照らした際に、言動の表現や回数、態様が相当な範囲を超えているかを判断することも重要です。例えば、長時間のクレームや暴力的・侮辱的な言動はカスタマーハラスメントに該当し得ます。また、対応後も繰り返し要求を続ける行為や、悪質な手段が伴う場合にも、ハラスメントと判断される場合があります。

企業は、従業員の就業環境を守るため、基準を明確にし、現場での共有を徹底することが求められます。また、被害が生じた際には従業員の相談に応じ、必要に応じて配置転換などの対応を行うことも大切です。

3.カスタマーハラスメント行為の実態と対応方法

スーパーマーケット業界の調査結果によると、「継続的で執拗な言動」が最も多く報告されており、その割合は84.9%にのぼります。次いで、「威圧的な言動」(75.3%)や「精神的な攻撃」(65.8%)といった行為の報告が多いのが特徴です。

■カスタマーハラスメントに該当すると判断した事業の内容(複数回答)

これらの行為への対応については、業界団体や労働組合が協力し、具体的な対策を検討してきました。以下に対応例を抜粋します。

●継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動

・店舗や電話において繰り返される問合せ、不合理な要求に対しては・・・

↓

連絡先を確実に確認し、不合理な問合せが2回きたら注意し、3回目には対応できない旨を伝えます。それでも繰り返される場合、社内で共有して会話の内容等を記録し、対応窓口を一本化して管理職が対応を引き継ぎ、顧客等に迷惑であること、今後の連絡をやめてもらうことを伝えます。その後、繰り返された場合には、威力業務妨害罪を視野に入れ、警察へ通報することも検討します。

●威圧的な言動

・怒鳴る、大声で責めるなどの行為に対しては・・・

↓

威圧的な言動をする顧客等は、気持ちが高ぶっている可能性があります。「それは、私に対して言っていますか。」といった問いかけや、「そのように怒鳴られると怖いです。」など、自身の気持ちを率直に伝えることで、従業員も一人の人間であることを認識してもらう、そして冷静になってもらうことが考えられます。

●正当な理由のない過度な要求

・顧客等からの製品の交換や金銭の要求に対しては・・・

↓

その理由を十分確認した上で対応を判断します。もし理由が正当でなければ、毅然と対応しましょう。仮に製品やサービス提供者の不備が原因であった場合でも、非が認められる範囲に限定して謝罪するにとどめ、それ以上の対応はしないようにします。一度でも過度な要求に対応してしまうと、「あの時は○○をしてくれた。」と言われ、その後も当該顧客等の要求を断りにくくなってしまう可能性があります。

4.具体的なカスタマーハラスメント対策

厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に沿って、企業の取組事例を紹介します。

①事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発

カスタマーハラスメント対策の第一歩として、企業のトップが基本方針を掲げ、企業としての基本姿勢を明確にし、従業員や顧客等へ周知します。

[企業事例]

・「会社はカスタマーハラスメントから従業員を守ります!」というトップメッセージを「お客様対応マニュアル」等の社内マニュアルに掲載。

・自社のカスタマーハラスメントへの対応方針を社外向けに公開。

②従業員(被害者)のための相談対応体制の整備

従業員が顧客等とトラブルに発展した際の相談先(相談対応者)や報告方法について、あらかじめ決めておきます。また、カスタマーハラスメントに関して自社のどの部門がどのような役割を担当するかの整備も必要です。

[企業事例]

・カスタマーハラスメントの被害を受けた際の相談フローを整備。

・顧客等とのトラブルについての報告方法を決める。

・レジ周りに通知ボタンを設置し、これを押すことで、管理者へ通知できるシステムの導入を検討。

③対応方法、手順の策定

普段からカスタマーハラスメントの行為者への対応の方法や手順を定め、社内の基準を周知しておくことで、トラブル発生時にも慌てずに対応できます。

[企業事例]

・既存のお客様対応マニュアルにカスタマーハラスメントの要素を追加して活用。

・過去のトラブル事例は収集、整理しておき、類似する事例が発生した際は参考にして対応する。

④社内対応ルールの従業員等への教育・研修

カスタマーハラスメントについて社内で決めたルール等については従業員等(派遣社員やアルバイト含む)へ教育・研修を行いましょう。

[企業事例]

・社外向けの基本方針については、社内マニュアルに掲載して社内周知し、その内容についてeラーニングを行って従業員の理解促進を行い、対象者全員の実施完了を待ってから公表。

・社内マニュアルは社内のイントラネットに保存し、いつでも確認できるようにしている。

⑤事実関係の正確な確認と事案への対応

顧客等からのクレームが正当なものか、悪質なものかを即座に判断することは難しいことが多々あります。その場合は、顧客等の主張・意見を傾聴し、事実確認をした上で判断することが重要です。

[企業事例]

・正当なクレームをカスタマーハラスメントと誤って判断しないように、その最終判断は店長(不在の際は副店長)が実施するようにしている。

・当該顧客等とのやり取りを録音し、事実確認に使用するようにしている。

⑥従業員への配慮の措置

顧客等とのトラブルが発生した際は、カスタマーハラスメントに該当する/しないにかかわらず、従業員への配慮の措置を行うことが重要です。具体的には、トラブル発生直後に当該顧客等と従業員を引き離すといった「従業員の安全を確保」し、被害を受けた従業員に対する「精神面の配慮」をすることが望まれます。

[企業事例]

・従業員が明らかなカスタマーハラスメント行為(暴行、身体接触、暴言等)を受けていることが確認された場合は、安全確保のため、速やかに当該従業員を顧客等から引き離し、管理職が対応を代わる。

・被害を受けた従業員については、社内の健康サポートセンターと連携し、適切なアフターケアを実施できるように体制を整えている。

⑦再発防止のための取組

過去に発生した事案と同様のカスタマーハラスメントの発生を防止するため、発生した事例については対策・防止策を検討・実施し、記録を残して今後の対策に役立てることが望まれます。

[企業事例]

・現場から本社への社内報告の中で警察顧問(警察OB)にもクレーム対応例を共有しながら、どう対応した方がよいか、どういったことを調べた方がよいかなどのアドバイスを受けている。

■参考資料

【厚生労働省】

・業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)

・ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

2025年03月31日

R7.3.25 「健康経営優良法人2025」発表、認定企業のメリットとは!

皆様こんにちは。

北野純一税理士事務所の北野です。

経済産業省では、2014年度から上場企業を対象に 「健康経営銘柄」 を選定、また、2016 年度からは「健康経営」を推進する「健康経営優良法人認定制度」を実施しています。この制度は、地域の健康課題や日本健康会議の取り組みに基づき、優れた健康経営を実践する法人を「見える化」し、社会的な評価を得やすくする仕組みです。

今年3月には「健康経営優良法人2025」として、大規模法人部門で3,400法人、中小規模法人部門で19,796法人が認定されました。健康経営は健康長寿社会の実現に向けた重要な取り組みとして評価されています。

1.健康経営とは何か

健康経営とは、従業員の健康管理を経営戦略の一環として捉え、健康の保持・増進に向けた取り組みを推進する活動のことです。経済産業省は、この健康経営を健康長寿社会の実現に向けた重要な施策と位置づけています。企業が健康経営に積極的に取り組むことで、従業員の生産性向上や医療費の削減が期待され、最終的には企業価値の向上につながります。

また、健康経営は企業だけでなく、地域社会全体の活性化や国民の健康寿命の延伸にも寄与する取り組みとして注目されています。さらに、健康経営を実践する法人には認定制度や補助金制度を通じた支援が行われており、取り組みの普及と質の向上が図られています。健康への投資は組織の活性化や業績向上をもたらす有益な戦略であり、企業の長期的な成長に寄与すると考えられています。

■「健康経営・健康投資」とは

2.健康経営優良法人認定制度とは

健康経営優良法人認定制度は、特に優れた健康経営を実践している法人を認定する仕組みで、企業の取り組みを「見える化」することで、従業員や求職者、取引先、金融機関などからの評価を得やすくすることを目的としています。

認定は、日本健康会議が策定した評価基準に基づき実施されます。また、認定法人には「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」があり、それぞれ上位法人には「ホワイト500」「ブライト500」などの称号が付加されます。

■健康経営に係る顕彰制度について(全体像)

3.日本健康会議が目指す社会

日本健康会議は、国民一人ひとりの健康寿命の延伸や医療費の適正化を目指し、民間と行政が連携して取り組む活動体です。同会議は、職場や地域を主体とした健康づくりを推進し、高齢者が活き活きと活躍し、若者と支え合いながら生活できる社会の実現を目標としています。

「日本健康会議2025」では、2025年を目標年度とし、「健康づくりに取り組む5つの実行宣言2025」を掲げています。これには、地域づくりやデジタル技術の活用、企業の健康経営への参画促進などが含まれており、これらの取り組みを通じて、感染症や生活習慣病に強い社会基盤を構築することを目指しています。

4.健康経営と補助金活用のメリット

健康経営に取り組むことで、企業は認定制度を通じた社会的評価を得るだけでなく、国や地方自治体からの具体的な支援を受けられるメリットがあります。例えば、健康経営優良法人に認定されることで、補助金申請時の加点や融資時の優遇利率が適用されます。

また、新たな設備投資やITツールの導入、事業継承などの場面で、財政的支援を受けやすくなり、代表的な補助金には以下の「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」などがあります。健康経営は、企業と社会の双方に利益をもたらす重要な取り組みと位置付けられています。

参考資料:「健康経営銘柄2025」に53社を選定しました(経済産業省)

「健康経営優良法人2025」認定法人が決定しました(経済産業省)

健康経営の推進について(経済産業省)

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

北野純一税理士事務所の北野です。

経済産業省では、2014年度から上場企業を対象に 「健康経営銘柄」 を選定、また、2016 年度からは「健康経営」を推進する「健康経営優良法人認定制度」を実施しています。この制度は、地域の健康課題や日本健康会議の取り組みに基づき、優れた健康経営を実践する法人を「見える化」し、社会的な評価を得やすくする仕組みです。

今年3月には「健康経営優良法人2025」として、大規模法人部門で3,400法人、中小規模法人部門で19,796法人が認定されました。健康経営は健康長寿社会の実現に向けた重要な取り組みとして評価されています。

1.健康経営とは何か

健康経営とは、従業員の健康管理を経営戦略の一環として捉え、健康の保持・増進に向けた取り組みを推進する活動のことです。経済産業省は、この健康経営を健康長寿社会の実現に向けた重要な施策と位置づけています。企業が健康経営に積極的に取り組むことで、従業員の生産性向上や医療費の削減が期待され、最終的には企業価値の向上につながります。

また、健康経営は企業だけでなく、地域社会全体の活性化や国民の健康寿命の延伸にも寄与する取り組みとして注目されています。さらに、健康経営を実践する法人には認定制度や補助金制度を通じた支援が行われており、取り組みの普及と質の向上が図られています。健康への投資は組織の活性化や業績向上をもたらす有益な戦略であり、企業の長期的な成長に寄与すると考えられています。

■「健康経営・健康投資」とは

2.健康経営優良法人認定制度とは

健康経営優良法人認定制度は、特に優れた健康経営を実践している法人を認定する仕組みで、企業の取り組みを「見える化」することで、従業員や求職者、取引先、金融機関などからの評価を得やすくすることを目的としています。

認定は、日本健康会議が策定した評価基準に基づき実施されます。また、認定法人には「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」があり、それぞれ上位法人には「ホワイト500」「ブライト500」などの称号が付加されます。

■健康経営に係る顕彰制度について(全体像)

3.日本健康会議が目指す社会

日本健康会議は、国民一人ひとりの健康寿命の延伸や医療費の適正化を目指し、民間と行政が連携して取り組む活動体です。同会議は、職場や地域を主体とした健康づくりを推進し、高齢者が活き活きと活躍し、若者と支え合いながら生活できる社会の実現を目標としています。

「日本健康会議2025」では、2025年を目標年度とし、「健康づくりに取り組む5つの実行宣言2025」を掲げています。これには、地域づくりやデジタル技術の活用、企業の健康経営への参画促進などが含まれており、これらの取り組みを通じて、感染症や生活習慣病に強い社会基盤を構築することを目指しています。

4.健康経営と補助金活用のメリット

健康経営に取り組むことで、企業は認定制度を通じた社会的評価を得るだけでなく、国や地方自治体からの具体的な支援を受けられるメリットがあります。例えば、健康経営優良法人に認定されることで、補助金申請時の加点や融資時の優遇利率が適用されます。

また、新たな設備投資やITツールの導入、事業継承などの場面で、財政的支援を受けやすくなり、代表的な補助金には以下の「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」などがあります。健康経営は、企業と社会の双方に利益をもたらす重要な取り組みと位置付けられています。

参考資料:「健康経営銘柄2025」に53社を選定しました(経済産業省)

「健康経営優良法人2025」認定法人が決定しました(経済産業省)

健康経営の推進について(経済産業省)

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

Posted by 北野純一税理士事務所 at

13:01

│Comments(0)

2025年03月12日

R7.3.12 サイバーセキュリティ調査と産業振興戦略の最新動向

皆様こんにちは。

北野純一税理士事務所の北野です。

今回はサイバーセキュリティ調査と産業振興戦略の最新動向についてお伝えいたします。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、「2024年度中小企業における情報セキュリティ対策の実態調査報告書」速報版を公開しました。調査では、サイバーセキュリティ対策の実施状況が依然として不十分であることや、特にサプライチェーンにおけるリスクが深刻である点が浮き彫りになりました。

また、経済産業省は、「サイバーセキュリティ産業振興戦略」を発表し、国内セキュリティ産業の基盤強化を目指しています。本戦略では、スタートアップ企業の製品活用を推進し、研究開発支援や人材育成プログラムの拡充が計画されています。

1.中小企業のサイバーセキュリティ対策の現状

近年、サプライチェーン上の弱点を狙うサイバー攻撃が顕在化・高度化しています。特に中小企業での情報セキュリティ対策が不十分な場合、自社だけでなく取引先にも甚大な影響を及ぼすケースが目立ちます。IPAの調査によると、サイバー攻撃の被害により取引先に影響を与えた企業は約7割にのぼり、サービスの停止や個人情報の流出といった深刻な事態が発生しています。

また、過去3期内の被害額平均は73万円で、復旧までに要した期間は平均5.8日と報告され、費用面と時間面での負担も大きい状況です。このようなリスクを放置することは、サプライチェーン全体の事業継続性を脅かしかねません。

2.セキュリティ体制未整備の中小企業が大多数

中小企業の約7割が組織的なセキュリティ体制を整備しておらず、専任の部署や専門人材が不足している状況です。さらに、過去3期において情報セキュリティ対策に投資を行っていない企業も約6割に達しており、コストや必要性の認識不足が主な原因とされています。

一方で、経済産業省は中小企業のセキュリティ対策強化や国内産業基盤の拡大を目指しています。例えば、経済産業省とIPAが提供する「サイバーセキュリティお助け隊サービス」は、中小企業向けに不可欠な機能を備え、利用しやすい価格で提供されるサイバーセキュリティ対策支援です。基準を満たしたサービスがリスト化され、IT導入補助金の対象にもなっています。中小企業の多様なニーズに応じたサービスの拡充が進められており、導入を通じて日本全体のセキュリティ向上が期待されています。

■サイバーセキュリティお助け隊サービス

3.サイバーセキュリティ産業振興戦略の概要

経済産業省は、日本のサイバーセキュリティ産業基盤を強化する「サイバーセキュリティ産業振興戦略」を今年3月に取りまとめました。この戦略では、国内で活用されるセキュリティ製品の多くが海外製である現状を踏まえ、国内企業が安心して選べる製品・サービスの充実を目指します。また、スタートアップ企業の製品活用を推進し、活用実績を積み上げることで販路拡大を図る仕組みを整えています。

さらに、約300億円規模の研究開発プロジェクトや、高度専門人材の育成プログラム拡充などを通じて供給力を強化します。これにより、10年以内に国内企業の売上高を約0.9兆円から3兆円以上に拡大させることを目指しています。

■「サイバーセキュリティ産業振興戦略」の概要

4.国内企業への期待と今後の展望

本戦略の取り組みに対し、セキュリティ業界からも高い期待が寄せられています。例えば、スタートアップ製品の導入促進や研究開発支援を通じて、国内セキュリティ産業を活性化させることが期待されています。また、サイバー攻撃の特異性に対応した製品開発や情報蓄積の重要性も指摘されています。

経済産業省は今後も業界の関係者と連携し、具体的な施策を通じて国内企業の競争力強化を後押ししていく方針です。これにより、日本全体の安全保障やデジタル赤字解消にもつながると考えられています。

■活用可能な経済産業省等の支援策

【スタートアップ関連施策全般】

●潜在力のある企業への集中投資(例:J-Startup)

●事業を支える資金供給拡大(例:ディープテック・スタートアップ支援事業等)

●海外市場への事業展開・ネットワーク構築(例: J-Startup、J-StarX)

【公共調達等を通じた事業拡大】

●「デジタルマーケットプレイス」の活用

●「防衛産業へのスタートアップ活用に向けた合同推進会」の活用※推進会開催にあたり、随時業界団体とも連携

●「大企業等のスタートアップ連携・調達加速化事業」の活用 ※今後、随時公募を実施

【国際標準に向けた対応】

●標準化活用支援制度(新市場創造型標準化制度)の活用

●国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業費補助金の活用 ※今後、公募を実施

■今後のロードマップ

参考資料:「2024年度中小企業における情報セキュリティ対策の実態調査報告書」速報版(独立行政法人情報処理推進機構)

サイバーセキュリティお助け隊サービス(IPA)

サイバーセキュリティお助け隊サービス(厚生労働省)

サイバーセキュリティ産業振興戦略(経済産業省)

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

北野純一税理士事務所の北野です。

今回はサイバーセキュリティ調査と産業振興戦略の最新動向についてお伝えいたします。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、「2024年度中小企業における情報セキュリティ対策の実態調査報告書」速報版を公開しました。調査では、サイバーセキュリティ対策の実施状況が依然として不十分であることや、特にサプライチェーンにおけるリスクが深刻である点が浮き彫りになりました。

また、経済産業省は、「サイバーセキュリティ産業振興戦略」を発表し、国内セキュリティ産業の基盤強化を目指しています。本戦略では、スタートアップ企業の製品活用を推進し、研究開発支援や人材育成プログラムの拡充が計画されています。

1.中小企業のサイバーセキュリティ対策の現状

近年、サプライチェーン上の弱点を狙うサイバー攻撃が顕在化・高度化しています。特に中小企業での情報セキュリティ対策が不十分な場合、自社だけでなく取引先にも甚大な影響を及ぼすケースが目立ちます。IPAの調査によると、サイバー攻撃の被害により取引先に影響を与えた企業は約7割にのぼり、サービスの停止や個人情報の流出といった深刻な事態が発生しています。

また、過去3期内の被害額平均は73万円で、復旧までに要した期間は平均5.8日と報告され、費用面と時間面での負担も大きい状況です。このようなリスクを放置することは、サプライチェーン全体の事業継続性を脅かしかねません。

2.セキュリティ体制未整備の中小企業が大多数

中小企業の約7割が組織的なセキュリティ体制を整備しておらず、専任の部署や専門人材が不足している状況です。さらに、過去3期において情報セキュリティ対策に投資を行っていない企業も約6割に達しており、コストや必要性の認識不足が主な原因とされています。

一方で、経済産業省は中小企業のセキュリティ対策強化や国内産業基盤の拡大を目指しています。例えば、経済産業省とIPAが提供する「サイバーセキュリティお助け隊サービス」は、中小企業向けに不可欠な機能を備え、利用しやすい価格で提供されるサイバーセキュリティ対策支援です。基準を満たしたサービスがリスト化され、IT導入補助金の対象にもなっています。中小企業の多様なニーズに応じたサービスの拡充が進められており、導入を通じて日本全体のセキュリティ向上が期待されています。

■サイバーセキュリティお助け隊サービス

3.サイバーセキュリティ産業振興戦略の概要

経済産業省は、日本のサイバーセキュリティ産業基盤を強化する「サイバーセキュリティ産業振興戦略」を今年3月に取りまとめました。この戦略では、国内で活用されるセキュリティ製品の多くが海外製である現状を踏まえ、国内企業が安心して選べる製品・サービスの充実を目指します。また、スタートアップ企業の製品活用を推進し、活用実績を積み上げることで販路拡大を図る仕組みを整えています。

さらに、約300億円規模の研究開発プロジェクトや、高度専門人材の育成プログラム拡充などを通じて供給力を強化します。これにより、10年以内に国内企業の売上高を約0.9兆円から3兆円以上に拡大させることを目指しています。

■「サイバーセキュリティ産業振興戦略」の概要

4.国内企業への期待と今後の展望

本戦略の取り組みに対し、セキュリティ業界からも高い期待が寄せられています。例えば、スタートアップ製品の導入促進や研究開発支援を通じて、国内セキュリティ産業を活性化させることが期待されています。また、サイバー攻撃の特異性に対応した製品開発や情報蓄積の重要性も指摘されています。

経済産業省は今後も業界の関係者と連携し、具体的な施策を通じて国内企業の競争力強化を後押ししていく方針です。これにより、日本全体の安全保障やデジタル赤字解消にもつながると考えられています。

■活用可能な経済産業省等の支援策

【スタートアップ関連施策全般】

●潜在力のある企業への集中投資(例:J-Startup)

●事業を支える資金供給拡大(例:ディープテック・スタートアップ支援事業等)

●海外市場への事業展開・ネットワーク構築(例: J-Startup、J-StarX)

【公共調達等を通じた事業拡大】

●「デジタルマーケットプレイス」の活用

●「防衛産業へのスタートアップ活用に向けた合同推進会」の活用※推進会開催にあたり、随時業界団体とも連携

●「大企業等のスタートアップ連携・調達加速化事業」の活用 ※今後、随時公募を実施

【国際標準に向けた対応】

●標準化活用支援制度(新市場創造型標準化制度)の活用

●国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業費補助金の活用 ※今後、公募を実施

■今後のロードマップ

参考資料:「2024年度中小企業における情報セキュリティ対策の実態調査報告書」速報版(独立行政法人情報処理推進機構)

サイバーセキュリティお助け隊サービス(IPA)

サイバーセキュリティお助け隊サービス(厚生労働省)

サイバーセキュリティ産業振興戦略(経済産業省)

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

タグ :サイバーセキュリティ産業振興戦略

2025年02月28日

R7.2.26 高年齢者雇用確保の経過措置は3月31日まで!

皆様こんにちは。

北野純一税理士事務所の北野です。

2021年に一部改正された高年齢者雇用安定法における経過措置の期限が、2025年3月31日に迫っています。この経過措置により、継続雇用制度の対象者を限定できていましたが、期限以降は「定年制の廃止」「65歳までの定年引き上げ」「希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入」のいずれかを講じる必要があります。就業規則にこれらが定められていない場合は変更が必要になります。

1.高年齢者雇用安定法改正の概要について

高年齢者の雇用措置を定める「高年齢者雇用安定法」は、1986年に当時の「中高年齢者等雇用促進法」を改正する形で制定されました。この法律は、高年齢者が継続して働く機会を確保することを目的としており、2021年4月1日からは70歳までの就業機会を確保する努力義務が企業に課せられています。

そして、2025年4月1日以降は、従業員が希望すれば65歳までの雇用を確保することが企業に求められます。これを実現するために、企業は「定年延長」「雇用延長」「再雇用」のいずれかを選択して実施する必要があります。

各企業は、自社の業務内容や人員構成、経営状況を踏まえ、最適な手法を選択することが求められます。また、これらの変更を反映した就業規則の見直しも必要となる場合があります。法改正に適切に対応するためには、早めの準備と労働局やハローワークへの相談が重要です。

※経過措置の終了によって、2025年4月1日以降、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません。

■高年齢者雇用安定法:2021年4月~既に施行されている70歳までの就業機会の確保(努力義務)の内容

高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設。

①70歳までの定年引き上げ

②定年制の廃止

③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入(※)

⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入(※)

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

※④、⑤は雇用以外の措置。創業支援等措置の実施に関する計画を作成し、過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入できる。

■高年齢者雇用安定法:2025年4月~65歳までの雇用義務の内容

●60歳未満の定年禁止

・事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければならない。

●65歳までの雇用確保措置

・定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならない。

①65歳までの定年引き上げ

②定年制の廃止

③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入

※継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」となります。

2.高年齢雇用継続給付金の支給率の引き下げ

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働く意欲のある高年齢者の雇用継続を援助するための雇用保険制度です。被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の従業員が対象で、60歳時点の賃金額の75%未満になった場合、その差額の一部を補助する仕組みです。

現在は最大15%の支給率で給付されていますが、2025年4月1日以降、この支給率が最大10%に引き下げられます。この変更により、給付金を前提に賃金を設定している企業は、労働者の生活水準を維持するために賃金の引き上げや新たな補助制度の導入などを検討する必要があります。高年齢者の雇用を促進し、企業が円滑に対応するためには、早めの準備と調整が重要です。

■2025年4月1日以降の支給率

3.高年齢者雇用安定法改正後にとるべき方策

2025年4月1日以降、企業は継続雇用制度に関する見直しや新たな対応が求められます。必要な対策を、以下に再度まとめました。

●雇用契約や就業規則の見直し

経過措置の終了に伴い、企業は継続雇用制度の対象者を希望者全員に拡大する形で、就業規則や雇用契約の改定を行う必要があります。改定が完了した場合、所轄の労働基準監督署への届け出を忘れずに行いましょう。

●賃金制度の見直し

2025年4月から高年齢雇用継続給付が最大15%から10%に縮小されるため、従業員の収入減少に備えた賃金制度の見直しが必要です。不公平のない制度を構築するとともに、将来的な70歳までの雇用確保に向けた準備も重要です。

●再就職援助措置の実施

65歳以上70歳未満の離職者に対する再就職援助措置が努力義務となります。企業は職業訓練や資格試験の受験支援、経済的支援を通じて離職者の再就職を後押しすることが求められます。

●高年齢者向けの研修や教育

高年齢者が新たな業務に就く場合は、その業務に関する研修や教育を実施する必要があります。安全衛生教育を含め、従業員が安心して業務に取り組める環境を整えることが大切です。

4.事業主のための雇用関係助成金

高年齢者の雇用安定を推進するためには、助成金制度を活用することも有効な手段です。特に、国が提供する助成金には複数の種類があり、企業の状況や目的に応じて申請が可能です。主な助成金としては、以下の3つが挙げられます。 これらの助成金を活用することで、企業は法改正に伴う対応をスムーズに進め、高年齢者の雇用安定を図ることができるでしょう。申請を検討する際は、労働局やハローワークで相談することをおすすめします。

●65歳超雇用推進助成金

従業員の65歳以上の雇用を促進するために設けられた助成金です。具体的には、定年年齢の引き上げや定年制の廃止、継続雇用制度の導入といった施策を実施した企業が対象となります。高年齢者の就業機会を増やす取り組みを進める企業にとって、有益な支援と言えるでしょう。

●高年齢労働者処遇改善促進助成金

高年齢労働者の賃金や労働環境を改善し、働きやすい職場を整えることを目的としています。例えば、賃金制度の見直しや、職場環境の改善、スキルアップのための研修実施などが該当します。高年齢者が安心して働ける環境づくりを支援する制度です。

●特定求職者雇用開発助成金

60歳以上の高年齢者や障害者など、再就職が難しい求職者の雇用を促進するためのものです。高年齢者を新規に雇用した企業に対して、一定の助成金が支給されます。採用時の負担軽減を図ることができる制度です。

■参考資料

高年齢者雇用安定法改正の概要(厚生労働省)

経過措置期間は2025年3月31日までです(厚生労働省)

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省)

雇用関係助成金一覧(厚生労働省)

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

2025年02月19日

R7.2.19 育児介護休業法等の改正②~10月からの改正ポイント

皆様こんにちは。

北野純一税理士事務所の北野です。

前回に引き続き育児介護休業法の改正についてお伝えしていきます。

今回は、10月からの改正ポイントについてです。

2025年10月から施行予定の育児介護休業法等の主なポイントは、企業におけるさらなる支援体制の拡充です。

具体的には、育児や介護に関する休業取得をより柔軟にするための制度が導入されるほか、従業員が育児・介護と仕事を両立しやすい環境づくりが義務付けられ、職場内での理解促進や、両立支援に関する情報提供の強化も求められます。

1.柔軟な働き方を支える選択的措置について

2025年10月より、事業主が従業員の育児支援を目的として、柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが義務付けられます。

具体的には、子供が3歳から小学校入学前までの間、事業主は「始業時刻の変更」や「テレワークの導入(月10日以上)」といった以下の5つの選択肢から2つ以上の措置を実施する必要があります。

これにより、育児をしながらも働きやすい環境が整備され、労働者自身が利用したい措置を選べる仕組みが強化されます。

■選択して講ずべき措置と詳細

① 始業時刻等の変更: 次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)

・フレックスタイム制

・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)

② テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの

③ 保育施設の設置運営等: 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの(ベビーシッターの手配および費用負担など)

④ 就業しつつ子供を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇の付与):一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの

⑤ 短時間勤務制度:一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの

注:②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります。

2.事業主による個別周知と意向確認

労働者の子供が3歳になるまでの期間に、上記で選択した措置について、従業員に周知し、利用意向の確認を個別に行わなければなりません。

事業主は面談や書面交付、電子供メールなどで制度の利用方法や申請窓口について周知します。

また、家庭や仕事の状況が変化する可能性があることを考慮し、労働者が選択した制度が適切かどうかを確認するための取り組みも必要です。

そのため、育児休業後の職場復帰時や短時間勤務期間中、または対象となる措置の利用期間中以外にも、定期的に面談を実施することが求められています。

このような面談を通じて、労働者が現在の状況に適した制度を利用できるよう配慮することが重要です。

3.さらに進化する職場環境の整備

改正法では、従業員のニーズに応じた柔軟な働き方を支えるだけでなく、事業主が個別に聴取した意向に基づき、勤務時間や業務量などを調整する配慮も求めています。

例えば、子供の障害やひとり親家庭の状況に応じた支援策の延長や休暇日数の調整など、個別の事情に対応した柔軟な取り組みが推進されます。

このような配慮により、職場全体の理解が深まり、離職防止にも寄与することが期待されます。

■改正後の仕事と育児の両立イメージ

4.両立支援を応援する事業主への両立支援等助成金

職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」のために、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む事業主に対して、以下の両立支援等助成金を支給しています。

ぜひ、この助成金を、優秀な⼈材を確保・定着させるために活用してください。(令和7年度は改正育児・介護休業法にあわせて助成内容が変更になる予定です)

■参考資料

「育児・介護休業法改正のポイント」(厚生労働省)

両立支援等助成金(厚生労働省)

雇⽤関係助成⾦ポータル

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

北野純一税理士事務所の北野です。

前回に引き続き育児介護休業法の改正についてお伝えしていきます。

今回は、10月からの改正ポイントについてです。

2025年10月から施行予定の育児介護休業法等の主なポイントは、企業におけるさらなる支援体制の拡充です。

具体的には、育児や介護に関する休業取得をより柔軟にするための制度が導入されるほか、従業員が育児・介護と仕事を両立しやすい環境づくりが義務付けられ、職場内での理解促進や、両立支援に関する情報提供の強化も求められます。

1.柔軟な働き方を支える選択的措置について

2025年10月より、事業主が従業員の育児支援を目的として、柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが義務付けられます。

具体的には、子供が3歳から小学校入学前までの間、事業主は「始業時刻の変更」や「テレワークの導入(月10日以上)」といった以下の5つの選択肢から2つ以上の措置を実施する必要があります。

これにより、育児をしながらも働きやすい環境が整備され、労働者自身が利用したい措置を選べる仕組みが強化されます。

■選択して講ずべき措置と詳細

① 始業時刻等の変更: 次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)

・フレックスタイム制

・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)

② テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの

③ 保育施設の設置運営等: 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの(ベビーシッターの手配および費用負担など)

④ 就業しつつ子供を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇の付与):一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの

⑤ 短時間勤務制度:一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの

注:②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります。

2.事業主による個別周知と意向確認

労働者の子供が3歳になるまでの期間に、上記で選択した措置について、従業員に周知し、利用意向の確認を個別に行わなければなりません。

事業主は面談や書面交付、電子供メールなどで制度の利用方法や申請窓口について周知します。

また、家庭や仕事の状況が変化する可能性があることを考慮し、労働者が選択した制度が適切かどうかを確認するための取り組みも必要です。

そのため、育児休業後の職場復帰時や短時間勤務期間中、または対象となる措置の利用期間中以外にも、定期的に面談を実施することが求められています。

このような面談を通じて、労働者が現在の状況に適した制度を利用できるよう配慮することが重要です。

3.さらに進化する職場環境の整備

改正法では、従業員のニーズに応じた柔軟な働き方を支えるだけでなく、事業主が個別に聴取した意向に基づき、勤務時間や業務量などを調整する配慮も求めています。

例えば、子供の障害やひとり親家庭の状況に応じた支援策の延長や休暇日数の調整など、個別の事情に対応した柔軟な取り組みが推進されます。

このような配慮により、職場全体の理解が深まり、離職防止にも寄与することが期待されます。

■改正後の仕事と育児の両立イメージ

4.両立支援を応援する事業主への両立支援等助成金

職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」のために、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む事業主に対して、以下の両立支援等助成金を支給しています。

ぜひ、この助成金を、優秀な⼈材を確保・定着させるために活用してください。(令和7年度は改正育児・介護休業法にあわせて助成内容が変更になる予定です)

■参考資料

「育児・介護休業法改正のポイント」(厚生労働省)

両立支援等助成金(厚生労働省)

雇⽤関係助成⾦ポータル

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

2025年01月29日

R7.1.29 育児介護休業法等の改正①~4月からの改正ポイント

皆様こんにちは。

北野税理士事務所の北野です。

4月から育児介護休業法等の改正が行われます。

改正の内容について確認していきたいと思います。

2024年5月に、育児介護休業法等の改正法が可決・成立しました。

この改正法は、仕事と育児・介護の両立支援を強化するもので、育児介護休業法と次世代育成支援対策推進法の改正が含まれています。

施行は主に2025年4月1日と10月1日の2段階で実施される予定です。

以下では、4月からの改正内容について解説します。

1.育児・介護休業制度の改正~対象範囲と取得要件の拡大

2025年4月からの改正により、仕事と育児・介護の両立支援が大きく強化されます。

特に注目すべき変更点として、子の看護休暇(改正後:子の看護等休暇)の対象となる子の範囲が、小学校就学前から小学校3年生修了までに拡大されたことです。

また、取得事由にも新たに「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」が追加され、より柔軟な制度利用が可能になります。

加えて従来は継続雇用期間が6か月未満の労働者を除外できましたが、この規定も撤廃されます。これにより、週の所定労働日数が2日以下の労働者以外は、原則として全ての労働者が制度を利用できるようになります。

2.テレワーク導入と短時間勤務制度の拡充

育児・介護との両立支援策として、テレワークの導入が重要な位置づけとなります。3歳未満の子を養育する労働者に対して、テレワークを選択できる環境整備が事業主の努力義務となりました。

同様に、要介護状態の対象家族を介護する労働者に対してもテレワーク選択の機会を提供することが求められます。

所定外労働の制限(残業免除)については、対象となる労働者の範囲が3歳未満から小学校就学前までに拡大。また、短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置として、従来の「育児休業に関する制度に準ずる措置」「始業時刻の変更等」に加え、新たに「テレワーク」が追加されました。

3.男性の育児休業取得率の公表義務の拡大

2025年4月から、男性の育児休業取得率の公表義務が、従業員300人超の企業にまで拡大されます。公表内容は「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」のいずれかを選択可能です。

公表は年1回、前事業年度終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど一般の方が閲覧できる方法で行う必要があります。

この施策は、男性の育児参加を促進し、職場における両立支援の見える化を図ることを目的としています。

■育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

4.介護に関する制度の周知強化と情報提供の義務化

介護に関する支援制度の実効性を高めるため、周知・情報提供が強化されます。介護に直面した労働者に対しては、介護休業制度等の内容、申出先、介護休業給付金に関する情報を個別に周知し、制度利用の意向確認を行うことが義務付けられます。

また、40歳到達時には、介護に直面する前の早い段階での情報提供も必要です。周知方法は面談(オンライン可)、書面交付、FAX、電子メール等から選択できます。さらに、介護保険制度についても併せて周知することが求められ、労働者の介護離職防止を総合的に支援する体制づくりが進められます。

■介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

■参考資料

「育児・介護休業法改正のポイント」(厚生労働省)

令和6年改正法の概要(政省令等の公布後)(厚生労働省)

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

北野税理士事務所の北野です。

4月から育児介護休業法等の改正が行われます。

改正の内容について確認していきたいと思います。

2024年5月に、育児介護休業法等の改正法が可決・成立しました。

この改正法は、仕事と育児・介護の両立支援を強化するもので、育児介護休業法と次世代育成支援対策推進法の改正が含まれています。

施行は主に2025年4月1日と10月1日の2段階で実施される予定です。

以下では、4月からの改正内容について解説します。

1.育児・介護休業制度の改正~対象範囲と取得要件の拡大

2025年4月からの改正により、仕事と育児・介護の両立支援が大きく強化されます。

特に注目すべき変更点として、子の看護休暇(改正後:子の看護等休暇)の対象となる子の範囲が、小学校就学前から小学校3年生修了までに拡大されたことです。

また、取得事由にも新たに「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」が追加され、より柔軟な制度利用が可能になります。

加えて従来は継続雇用期間が6か月未満の労働者を除外できましたが、この規定も撤廃されます。これにより、週の所定労働日数が2日以下の労働者以外は、原則として全ての労働者が制度を利用できるようになります。

2.テレワーク導入と短時間勤務制度の拡充

育児・介護との両立支援策として、テレワークの導入が重要な位置づけとなります。3歳未満の子を養育する労働者に対して、テレワークを選択できる環境整備が事業主の努力義務となりました。

同様に、要介護状態の対象家族を介護する労働者に対してもテレワーク選択の機会を提供することが求められます。

所定外労働の制限(残業免除)については、対象となる労働者の範囲が3歳未満から小学校就学前までに拡大。また、短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置として、従来の「育児休業に関する制度に準ずる措置」「始業時刻の変更等」に加え、新たに「テレワーク」が追加されました。

3.男性の育児休業取得率の公表義務の拡大

2025年4月から、男性の育児休業取得率の公表義務が、従業員300人超の企業にまで拡大されます。公表内容は「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」のいずれかを選択可能です。

公表は年1回、前事業年度終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど一般の方が閲覧できる方法で行う必要があります。

この施策は、男性の育児参加を促進し、職場における両立支援の見える化を図ることを目的としています。

■育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

4.介護に関する制度の周知強化と情報提供の義務化

介護に関する支援制度の実効性を高めるため、周知・情報提供が強化されます。介護に直面した労働者に対しては、介護休業制度等の内容、申出先、介護休業給付金に関する情報を個別に周知し、制度利用の意向確認を行うことが義務付けられます。

また、40歳到達時には、介護に直面する前の早い段階での情報提供も必要です。周知方法は面談(オンライン可)、書面交付、FAX、電子メール等から選択できます。さらに、介護保険制度についても併せて周知することが求められ、労働者の介護離職防止を総合的に支援する体制づくりが進められます。

■介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

■参考資料

「育児・介護休業法改正のポイント」(厚生労働省)

令和6年改正法の概要(政省令等の公布後)(厚生労働省)

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

2025年01月17日

R7.1.8 2025年はどうなる?暮らしに影響を与える変化とは

皆様こんにちは。

北野純一税理士事務所の北野です。

2025年は国内最大級のイベントとして期待される大阪・関西万博の開催を筆頭に、超高齢化社会への対策、マイナンバーカードの多様化、DXの更なる推進など、私たちの暮らしに影響を与える変化が訪れるでしょう。

1.大阪・関西万博で日本の技術力を世界へ発信

4月13日から10月13日まで開催される大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、会場となる夢洲(ゆめしま)で、最先端技術の展示や文化交流が行われます。特に注目されるのは、空飛ぶクルマや自動運転システムなどの未来型モビリティの実証実験です。

また、会場内では、AIやロボット技術を活用したサービス、再生可能エネルギーの実用化、次世代医療システムなど、日本が誇る先進技術が世界に向けて発信されます。

パビリオンでは、160を超える国・地域・国際機関が、それぞれの文化や最新技術を紹介。さらに、会場全体がスマートシティとして機能し、来場者は最新のデジタル技術を体験できます。この万博を通じて、日本は環境・健康・テクノロジーの分野における世界的なリーダーシップを示すことが期待されています。

2.2025年問題にみる超高齢化社会への対策

2025年問題は、団塊世代が全て75歳以上となり、5人に1人が後期高齢者という超高齢社会を迎えることを指します。深刻な課題として、医療・介護サービスの需要急増、認知症高齢者の増加、医療機関の不足、人材確保、そして社会保障費の増大による現役世代の負担増が挙げられます。

■現役世代が負担する社会保険料負担

(出所)日本年金機構ホームページ「厚生年金保険料額表」、全国健康保険協会ホームページ「健康保険料率等の推移」

これらの課題に対し、政府は主に4つの対策を進めています。第一に、地域包括ケアシステムの構築です。医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供し、高齢者が住み慣れた地域で暮らせる環境を整備します。

第二に、医療費負担の見直しです。2022年10月から一定以上の所得がある75歳以上の高齢者の医療費負担割合を1割から2割に引き上げ、世代間の公平性を確保しています。

第三に、予防医療の強化です。フレイル予防や生活習慣病対策を推進し、健康寿命の延伸を目指します。また、ICTやAIを活用したスマート医療の導入により、サービスの効率化と質の向上を図ります。

第四に、高齢者の就労支援です。企業への助成金支給や専門家による相談支援、シルバー人材センターの活用、ハローワークでの支援など、多様な施策を展開しています。これらの対策により、持続可能な社会保障制度の構築を目指しています。

3.マイナンバーカードと健康保険証の一体化

2024年12月2日以降、これまでの健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードと健康保険証の完全一体化が本格的にスタートしています。この制度変更により、医療サービスの質が大きく向上することが期待されています。

具体的なメリットとして、まず患者側では、過去の薬剤服用歴や特定健診情報が医療機関と正確に共有できるようになります。これにより、重複投薬や併用禁忌を防ぎ、より適切な医療サービスを受けることができます。また、高額療養費制度の限度額認定証が不要になるなど、手続きの簡素化も実現します。

医療機関側では、顔認証による確実な本人確認が可能になり、なりすまし受診のリスクが軽減されます。さらに、レセプトの返戻や未収金の減少、事務作業の効率化といったメリットも見込まれます。

保険者にとっても、保険証や限度額認定証の発行事務が減少し、資格喪失後の保険証使用による過誤請求の処理負担が軽減されるなど、業務の効率化が進むことになります。

4.2025年の崖を乗り越え、DX時代の新たなステージへ

2025年は、日本のIT業界にとって重要な転換点を迎えます。経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」とは、古い基幹システムの限界と人材不足による深刻なリスクを指しています。

多くの企業では、1990年代以降に構築した基幹システムが老朽化し、維持管理コストの増大や改修の困難さに直面しています。また、システムを支えてきた技術者の高齢化や人材不足も深刻な問題となっています。

■2025年の崖

しかし、この危機を契機に、多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)への本格的な移行を進めています。クラウドやマイクロサービスなど、最新のIT技術を活用したシステムの刷新が加速しており、AIやIoTを活用した業務の効率化や、新たなビジネスモデルの創出も進んでいます。

政府も「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を策定し、企業のDX推進を支援しています。具体的には、DX投資への税制優遇や、人材育成プログラムの提供などが実施されています。

2025年は、この「崖」を乗り越え、日本のデジタル化が本格的に花開く年となることが期待されています。企業は、この変革を通じて国際競争力を高め、新たな価値創造へとつながる基盤を整備することになります。

■DX実現シナリオ

DXレポート(経済産業省)より

参考資料:EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(厚生労働省)

高年齢者雇用対策の概要(厚生労働省)

社会保障(財務省)

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

北野純一税理士事務所の北野です。

2025年は国内最大級のイベントとして期待される大阪・関西万博の開催を筆頭に、超高齢化社会への対策、マイナンバーカードの多様化、DXの更なる推進など、私たちの暮らしに影響を与える変化が訪れるでしょう。

1.大阪・関西万博で日本の技術力を世界へ発信

4月13日から10月13日まで開催される大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、会場となる夢洲(ゆめしま)で、最先端技術の展示や文化交流が行われます。特に注目されるのは、空飛ぶクルマや自動運転システムなどの未来型モビリティの実証実験です。

また、会場内では、AIやロボット技術を活用したサービス、再生可能エネルギーの実用化、次世代医療システムなど、日本が誇る先進技術が世界に向けて発信されます。

パビリオンでは、160を超える国・地域・国際機関が、それぞれの文化や最新技術を紹介。さらに、会場全体がスマートシティとして機能し、来場者は最新のデジタル技術を体験できます。この万博を通じて、日本は環境・健康・テクノロジーの分野における世界的なリーダーシップを示すことが期待されています。

2.2025年問題にみる超高齢化社会への対策

2025年問題は、団塊世代が全て75歳以上となり、5人に1人が後期高齢者という超高齢社会を迎えることを指します。深刻な課題として、医療・介護サービスの需要急増、認知症高齢者の増加、医療機関の不足、人材確保、そして社会保障費の増大による現役世代の負担増が挙げられます。

■現役世代が負担する社会保険料負担

(出所)日本年金機構ホームページ「厚生年金保険料額表」、全国健康保険協会ホームページ「健康保険料率等の推移」

これらの課題に対し、政府は主に4つの対策を進めています。第一に、地域包括ケアシステムの構築です。医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供し、高齢者が住み慣れた地域で暮らせる環境を整備します。

第二に、医療費負担の見直しです。2022年10月から一定以上の所得がある75歳以上の高齢者の医療費負担割合を1割から2割に引き上げ、世代間の公平性を確保しています。

第三に、予防医療の強化です。フレイル予防や生活習慣病対策を推進し、健康寿命の延伸を目指します。また、ICTやAIを活用したスマート医療の導入により、サービスの効率化と質の向上を図ります。

第四に、高齢者の就労支援です。企業への助成金支給や専門家による相談支援、シルバー人材センターの活用、ハローワークでの支援など、多様な施策を展開しています。これらの対策により、持続可能な社会保障制度の構築を目指しています。

3.マイナンバーカードと健康保険証の一体化

2024年12月2日以降、これまでの健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードと健康保険証の完全一体化が本格的にスタートしています。この制度変更により、医療サービスの質が大きく向上することが期待されています。

具体的なメリットとして、まず患者側では、過去の薬剤服用歴や特定健診情報が医療機関と正確に共有できるようになります。これにより、重複投薬や併用禁忌を防ぎ、より適切な医療サービスを受けることができます。また、高額療養費制度の限度額認定証が不要になるなど、手続きの簡素化も実現します。

医療機関側では、顔認証による確実な本人確認が可能になり、なりすまし受診のリスクが軽減されます。さらに、レセプトの返戻や未収金の減少、事務作業の効率化といったメリットも見込まれます。

保険者にとっても、保険証や限度額認定証の発行事務が減少し、資格喪失後の保険証使用による過誤請求の処理負担が軽減されるなど、業務の効率化が進むことになります。

4.2025年の崖を乗り越え、DX時代の新たなステージへ

2025年は、日本のIT業界にとって重要な転換点を迎えます。経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」とは、古い基幹システムの限界と人材不足による深刻なリスクを指しています。

多くの企業では、1990年代以降に構築した基幹システムが老朽化し、維持管理コストの増大や改修の困難さに直面しています。また、システムを支えてきた技術者の高齢化や人材不足も深刻な問題となっています。

■2025年の崖

しかし、この危機を契機に、多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)への本格的な移行を進めています。クラウドやマイクロサービスなど、最新のIT技術を活用したシステムの刷新が加速しており、AIやIoTを活用した業務の効率化や、新たなビジネスモデルの創出も進んでいます。

政府も「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を策定し、企業のDX推進を支援しています。具体的には、DX投資への税制優遇や、人材育成プログラムの提供などが実施されています。

2025年は、この「崖」を乗り越え、日本のデジタル化が本格的に花開く年となることが期待されています。企業は、この変革を通じて国際競争力を高め、新たな価値創造へとつながる基盤を整備することになります。

■DX実現シナリオ

DXレポート(経済産業省)より

参考資料:EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(厚生労働省)

高年齢者雇用対策の概要(厚生労働省)

社会保障(財務省)

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★

2024年12月20日

R6.12.18 2025年度税制改正へ向けた、各省庁の要望とは?

皆様こんにちは。

北野税理士事務所の北野です。

今回は、2025年度税制改正へ向けた各省庁の要望についての内容です。

例年だと12月中旬に2025年度税制改正大綱が公表されていますが、今年は「103万円の壁の見直し」が議論されるなど協議が続いているようです。

そこで各省庁からの要望を見てみると、今回の税制改正では家計支援策と企業の成長促進などが大きな柱となっています。

一方で、政府の財政健全化目標との整合性も問われており、減税と増税のバランスが焦点のようです。

以下では、企業や個人に大きな影響を与える可能性のある主要な要望内容を紹介します。

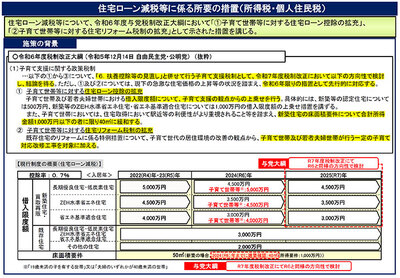

1.物価高騰対策と家計支援

総務省と厚生労働省を中心に、物価高騰に直面する家計を支援するための税制措置が要望されています。

また、住宅取得支援策として、住宅ローン減税等に係る所要の措置、ガソリン減税など、適用要件の緩和が提案されています。

これらの措置により、実質的な可処分所得の増加を図る狙いがあります。

■住宅ローン減税等に係る所要の措置

(資料)令和7年度 国土交通省税制改正要望事項

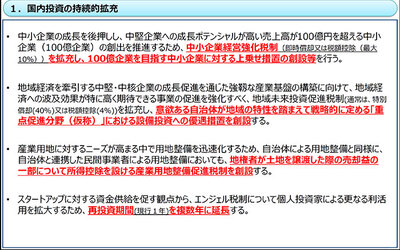

2.企業の成長を後押しする税制措置

経済産業省が中心となり、企業の成長を後押しする税制措置の拡充を求めています。

賃上げ促進税制については、現行の税額控除率のさらなる引き上げや、適用要件の見直しが検討されています。特に、中小企業向けの支援措置を手厚くする方向性が示されており、地域経済の活性化にも配慮した内容となっています。

■令和7 年度税制改正に関する経済産業省要望のポイント

(資料)令和7年度税制改正に関する経済産業省要望のポイント

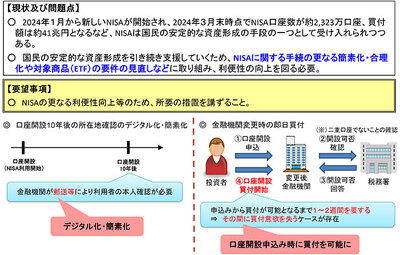

3.金融・資産関連の税制改正要望

金融庁では資産所得倍増プランの実現に向けて、NISAの利便性向上、企業年金・個人年金制度の見直しを要望しています。

また、国際金融センター実現に向け、クロスボーダー投資の活性化に向けた税制改正や、生命保険料控除制度の拡充などが提案されています。

■NISA の利便性向上等

(資料)令和7(2025)年度税制改正要望について(金融庁)

■金融庁の令和7(2025)年度税制改正要望における主な要望項目■

1.「資産所得倍増プラン」及び「資産運用立国」の実現

・NISAの利便性向上等

・企業年金・個人年金制度の見直しに伴う税制上の所要の措置〔厚生労働省主担〕

・上場株式等の相続税に係る物納要件等の見直し

・金融所得課税の一体化〔農林水産省・経済産業省が共同要望〕

2.「世界・アジアの国際金融ハブ」としての国際金融センターの実現

・クロスボーダー投資の活性化に向けた租税条約等の手続の見直し

3.安心な国民生活の実現

・生命保険料控除制度の拡充〔農林水産省・厚生労働省・経済産業省・こども家庭庁が共同要望〕

・火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実

■参考資料

令和7年度税制改正要望(財務省)

※本稿は2024年8月時点での各省庁からの要望内容をまとめたものです。実際の税制改正大綱では、内容が変更される可能性がありますので、ご了承ください。

★ 北野純一税理士事務所のホームページ もぜひご覧ください ★

★ Facebook でも情報発信しています! お友達登録お願いします! ★

★ 北野純一税理士事務所 LINEお友達登録 もぜひお願いします! ★